马秋莎

曾想做时尚编辑

你在央美附中学的是绘画,为何后来选择数码媒体专业?

马秋莎:这个问题要往前倒.为何选择设计学院。那时,附中每年只录取40人,可以说我的同学于绘画领域都是精英,大家都想考造型学院,觉得去设计学院是画得不好。我认为前者我也能考上,但我不喜欢大家都去争一个位置的感觉。并且,前三年我们都在一个关系融洽的集体中,突然要面对考试,关系就一下变得特别紧张。

所以就选择了“退出”?事后后悔过吗?

马秋莎:我可能挺敏感,童年或幼年时没解决好的问题在随后的人生中会一再重现。我很怕在集体中的异见被暴露、从中脱离或被放置在聚光灯下。与其这样,我选择退一步去考设计学院,进入数码媒体工作室。曾经觉得有遗憾,但现在想来那段时间给了我很大自由。再者,学设计也可以继续画画,在美院附中学的基础还是扎实的。

在数码媒体工作室是学习影像创作吗?谁教?

马秋莎:它是一个全新的专业,会学习使用电脑和软件,也可以借设备拍作品。但这一领域还是太新了,在工作室建立之初,很少有老师能够引导我们进行艺术思考和创作。所以我面临很大的问题:毕业后,不知道能做什么。我觉得如果能去时尚杂志当一个美术编辑简直太好了。但非常幸运,系主任请来王功新老师给我们上过一门创作课。对我来讲,和宋冬老师学画是在成长过程中埋下了做艺术家的种子;但我迈入录像艺术的大门则要感谢王老师,他当时给我们放了很多如比尔· 维奥拉(Bill Viola)、盖瑞· 希尔(Gary Hill)等艺术家的早期经典录像作品,我和同学都看傻了,很震撼。而且王老师的授课方式很开放,我们围坐在他旁边,一起看片子、讨论。可那时我已经大三了,这件事相当于指给了我一个方向。

哈哈,那你应该给芭莎投简历。毕业后因为就业迷茫所以想再读个研究生?

马秋莎:算是机缘巧合,更是幸运。阿尔弗雷德大学和央美数码媒体工作室的一次交流让我了解了这所学校,美方学校的一位教授也给予了我很大帮助。更重要的是,留学美国可以拿全额奖学金,我只需承担生活费和材料费,就决定去了。

你似乎较少谈论留学生活,是在这一阶段决定“转行”做艺术家?

马秋莎:其实就是在我参加开学典礼的那一天,系主任在台上讲话,他问道:“你们知道自己为何要来这里吗?”正当我和台下同学还在思索时,他紧接着说道:“因为你们以后都是要成为艺术家的!”我瞬间哽咽,他把我潜意识里一直想成为的身份说出来了。以前不敢想象,因为我认为艺术家是很伟大的职业,于我而言太高了。但系主任的这番话是对我人生轨迹的一种肯定,我备受鼓舞,决心以后一定要做这样的人,所以目标就明晰了。

我们学校在纽约州北部一座村庄的大学城里,被森林环抱,人很少,一年中有四五个月都在下雪,这与我之前身处的人潮涌动的北京太不一样了。所以在这两年中,我的创作环境非常纯粹。即便如此,我还是想回来。我很珍惜与家人共度的时间,我希望这段时间越长越好。

马秋莎

原罪

刚刚提到的“童年和幼年没解决好的问题”到底是什么?

马秋莎:这是我在得到导师的评论后才意识到的。研究生的第一年,导师跟我和一位中国同学说:“我觉得你们的作品里充满了Guilty(原罪)。”这个评价意味深长,他认为我们总是背负着某种压抑与羞愧,处于一个时刻收紧的状态,不能释放。其引申出来的种种感受都对应着成长中被否定的声音.我常不自知地带有对自己的轻视。

这种状态非一朝一夕之故,你反思的结果是什么?

马秋莎:对,这就回到了刚刚提到的童年,我发现我有太多情绪了。在幼儿园整托的集体生活中、在这漫长的三年里,我一直被压抑笼罩着。至今,我都不太能回想那种情境,这的确令我开始拥有某种“负罪感”。

而这种“负罪感”可能不光你有,很多人都有。

马秋莎:我现在觉得童年的心理满足感与获得感至关重要,那会是人在成年后遭遇任何困境的精神避难所。在认真反思“负罪感”时,我检索了人生的每个节点:幼儿园整托算是痛苦的源头。后来在小学,尖子生是红人、差生备受关注,我作为中等生往往被忽视。但我很享受这种状态,觉得很安全,不希望被人注视。

有时候,被忽视就是一种安全。

马秋莎:是自我保护,自从有过整托的集体生活经历,我特别讨厌参加集体活动,能躲就躲。

负罪感会让你通过伤害自己进行表达?比如你的作品《从平渊里4 号到天桥北里4 号》。

马秋莎:我并不觉得这是伤害或自残,创作初衷也不是许多评论都在说的“这是80 后独生子女的代表性发声”。实际上,我在创作时完全没想过这些,甚至认为它特别感性,具备很多偶然性。当时,我有一种说不清的复杂情感:我必须让自己的身体感受隐藏着的痛苦,同时还要保持微笑。这种反差心理需要令我展现出的和实际身体所承受的相悖。

你的作品尖锐、有能量,但交谈起来感觉你是温和的人。

马秋莎:好多人看我的作品认为我是一个特别狠的人。其实我甚至没有叛逆过,成长经历一直很舒缓,青春期都通过艺术默默排遣掉了。

反差不小。那你是否觉得这件作品很私人化,同时向观者袒露得比较赤裸?

马秋莎:这确实是一段过于私人的经历。我承认我很容易受困于感性思维,一度否定创作中的感性参与.我很怕看到作品从个体出发又止于个体。但不可忽视的是,感性的能量是巨大的,瞬间且直接,其能量传递不需任何中介物。有效的作品是一架梯子、一扇门或窗,它为沟通而存在,能把观者吸引进来还能走出去,再回到他们的内心。作品应该有这样的活的路径。

我也思考过这件作品是否过于私人化的问题,但我当时十分迫切地想要这样做,我想要这样表达,因为感受太满、太多。一瞬间回国的体会令我在国外对自己身份的反思集聚于一点爆发了:我无论如何都要把它做出来。

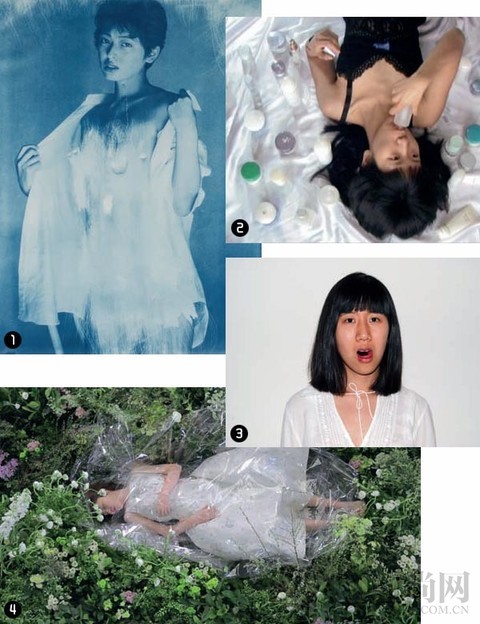

1、马秋莎《Page 21》,氰版照相法,2017-2018 年

2、马秋莎《必须是美丽的》,单频录像,04'08'',2009 年

3、马秋莎《从平渊里4 号到天桥北里4 号》,单频录像,7'54'',2007 年

4、马秋莎《睡美人》,单频录像,4'44'' ,2015 年

最大限度地展开自己

母女关系也是你创作的母题之一。几年前,你也做了母亲,新的人生角色对你的表达是否产生过影响?

马秋莎:很多人都在说与母亲最终达成“和解”。我觉得这个词本身没问题,但太容易且频繁地被使用以至于变得很“水”。什么都用“和解”,大大降低了这之中和解的难度。人与人之间的关系复杂微妙,尤其是孩子和母亲之间。实际上,我和我妈妈在实际生活中没有太多矛盾冲突,除一意孤行地让我留学外,她给了我最大限度的自由。但有了孩子让我发现我和妈妈在很多行为及语言上都特别像。甚至在说某句话时,我的大脑就在提醒自己:你现在的表情和母亲一模一样。而孩子作为一面镜子,其实反映了我与母亲之间的相似性,令我保持警惕。

你认为自由就是好的吗?

马秋莎:对教育小孩而言,我觉得在一定年龄内要给他建立边界感。这个边界首先就是不能伤害到别人。

养育子女确实给人们第二次成长的机会。最近关于女性议题的探讨也愈演愈烈,你如何看待像游击队女孩(Guerrilla Girls)这种反映并试图解决社会问题的艺术团体?

马秋莎:她们非常勇敢,了不起。游击队女孩会以激进的方式进行对抗,敢于直接说“No”,是能量与能量的正面对撞,它瞬间会燃起绚丽的火焰,但可能很快熄灭。她们对我而言更像是社会运动的掀起者、介入式的宣言,但是不是我喜欢的表达方式还有待商榷。

你的作品是否有表达这一议题的部分?

马秋莎:我觉得不能完全这样说。我并未刻意挑起女性话题,一切作品中的讨论都是顺其自然的,因为我就是女性。之前有人问我如何看待女性艺术家的身份,我曾经特别烦被这样问,因为他们在问之前已经将我的作品归为平权或者女权主义的范畴,且很简单粗暴地去理解女性艺术家、女性主义、女性这三个不同的概念。

但又无法回避这一身份,还是要直面,对吧?

马秋莎:是的。如今我有了孩子,作为艺术家,我有了一种新经验。生孩子前,我觉得我能像男性一样努力,没有差异;但有孩子后,我一度很失落。因为我确实跟男性艺术家不同,在时间分配上就完全不一样。哺乳孩子要占用大量时间,作为母亲也有很多事需要亲力亲为,创作时间会因此缩减。

的确,有些女性艺术家结婚生子后,其作品价格增长也会放缓。因为某种程度上,艺术市场会认为其职业生涯将一定程度地停滞。

马秋莎:本来女性艺术家的作品市场就不如同年龄段的男性,尤其有了小孩以后,女性的职业生涯还是太容易被打断了。我现在会非常平静地承认男女艺术家有很多不同,但我不认为女性艺术家就因此不如男性艺术家,甚至并不觉得失去很多创作时间等同于不在同一起跑线。因为女性在这个世界中获得的很多感知是男性一辈子都无法体会的,女性更理解疼痛、阻碍与忽视对于一个人的意义。这对于艺术家非常宝贵。

所以,之前的焦虑还是站在很世俗的层面去思考艺术、人生。每个人的生命都是几十年,又要说那个词了.你得和自己的身份和解。你要最大限度地展开自己,去感受人生境遇带给你的种种体验。尽可能地放松,把自己摊开,让它们进入你的身体。不要为了挡那些暂时的危险或疼痛就选择永远收缩着自己,你的身体是有机体,能够平衡、消化、化解这些,你要对自己有信心。

当下有很多人恐育,尤其年轻一代对养育孩子有各种原因的忧虑。你是否有过类似担忧?如何解决?

马秋莎:会有担忧,但很局部。更多时候,我仍觉得自己庸人自扰。变化和残酷是世界的常态,没人承诺世界会越变越好,它完全有理由越来越差,或是时好时坏地循环。在这种变量中,人类才更需要艺术。我说句特别鸡汤的话:对个人而言,艺术能拯救人在青春期时的绝望。你可以通过它将体内的荷尔蒙聚变发泄出来,把时间放在这上面,帮助你度过最危险的时刻。

对社会来讲,它能压制人性中恶的部分,让善意与爱尽可能地被曝光。艺术的主题从古至今就是生与死,其功能便是最大限度地保护人类共情的网络,让我们可以暂时抛开民族、文化、身份、地缘等这些词语的概念,从而无比紧密地联结在一起。

策划:齐超 / 摄影:胥欢 / 编辑 & 采访:于明祎 / 妆发:何蒙蒙 / 图片:作品图由北京公社及艺术家提供